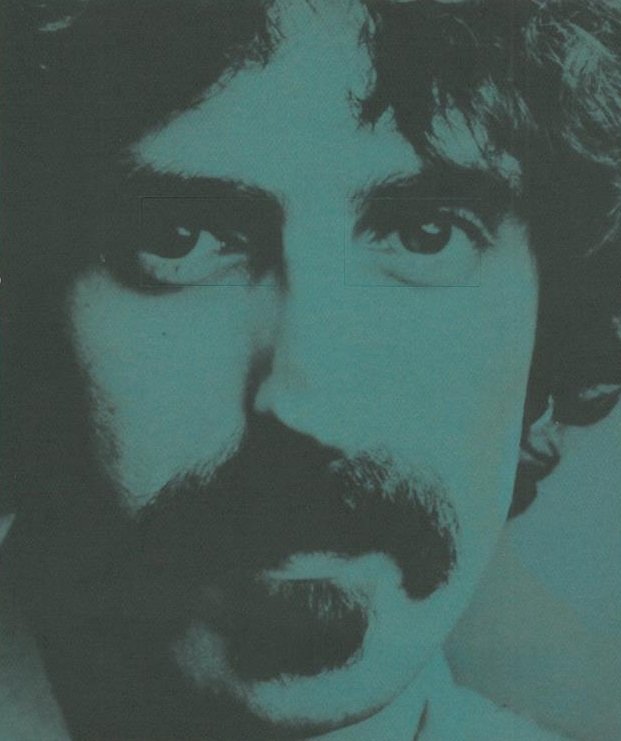

Frank Zappa sceglieva solo i musicisti più dotati cercando strumentisti colti che sapessero leggere la musica ma anche capaci di improvvisare. Non era facile perché le due cose, sosteneva lui, sono spesso all’antitesi.

(Suono, novembre 2012)

Frank Zappa sceglieva solo i musicisti più dotati cercando strumentisti colti che sapessero leggere la musica ma anche capaci di improvvisare. Non era facile perché le due cose, sosteneva lui, sono spesso all’antitesi.

(Suono, novembre 2012)

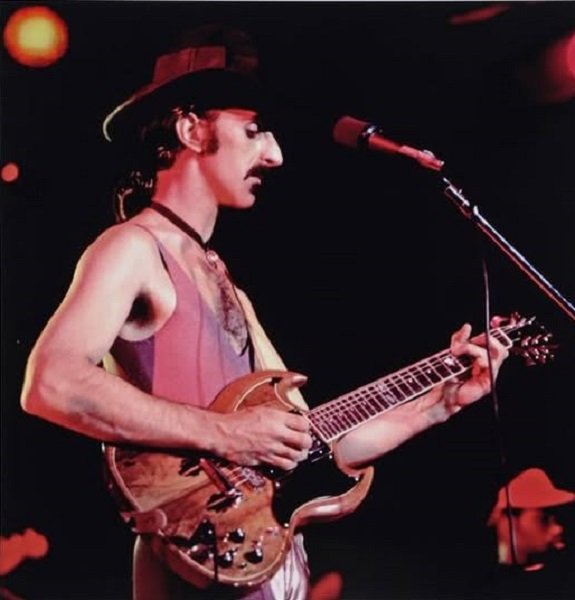

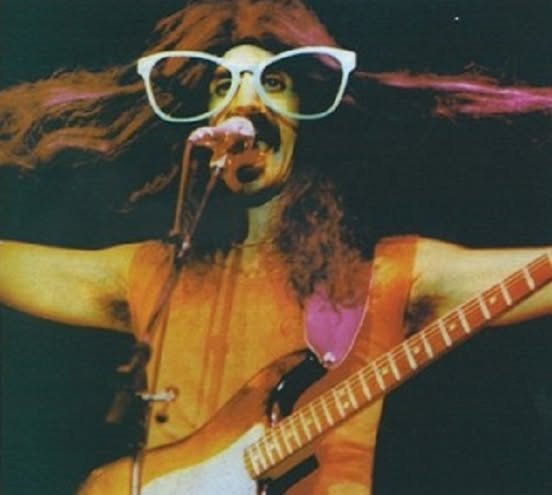

Zappa è arrivato a dichiarare di non avere nessuna possibilità di riuscire a superare le audizioni previste per entrare a far parte della sua band. L’approccio chitarristico di Zappa è assolutamente inusuale: rifiuta totalmente l’idea dei licks e delle frasi preconfezionate per non parlare dell’idea di suonare sempre lo stesso assolo, uguale alla versione nel disco, nei concerti. Era uno sperimentatore che azzardava e rischiava molto per verificare dove avrebbero portato certe idee. A volte, erano esperimenti coronati da successo, si poteva quasi sentire il pubblico che tratteneva il fiato dall’emozione. Altre volte portavano a vicoli ciechi, con Zappa che interrompeva bruscamente l’assolo o che svoltava improvvisamente imboccando una nuova direzione musicale (e lì si poteva sentire la band trattenere il fiato).

Il suono aggressivo, appariscente, ringhiante, fallico dei gruppi heavy metal degli anni Settanta e Ottanta non faceva per Zappa che, tra l’altro, detestava l’idea di impressionare il suo pubblico con la velocità. L’unico della sua band a cui concesse questa possibilità fu Steve Vai. Per Zappa suonare velocemente non implica necessariamente essere bravi, anzi vedeva questo aspetto come un espediente per mascherare la mancanza di talento alla stessa stregua dell’indugiare sulle note acute come se fossero difficili da suonare, evitando bending tanto esasperati quanto appariscenti.

Ascoltando la sua musica, in particolare le registrazioni dal vivo, si ha spesso la netta sensazione che per Zappa ogni assolo fosse una composizione/improvvisazione musicale con il pubblico come testimone dell’atto creativo nel momento: “Vado sul palco per suonare. Voglio improvvisare con la chitarra. Voglio giocare sui cambi di accordi o sul clima armonico, comporre su due piedi qualcosa che abbia senso, che prenda qualche rischio, che vada in qualche direzione in cui nessuno è voluto andare, che dica cose che nessuno ha voluto dire, che rappresenti la mia personalità musicale, che trasmetta emozioni in grado di parlare alle persone disposte ad ascoltare…”.

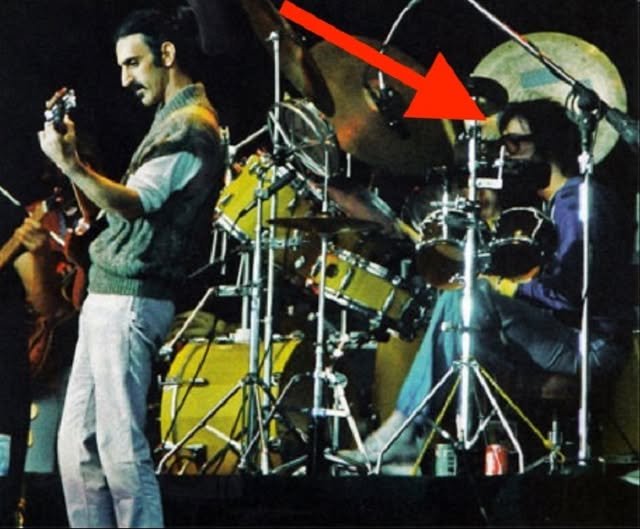

Zappa è stato il primo musicista rock a misurarsi coi tempi dispari, i ritmi composti, i metri additivi, ad inserire nel gruppo due batteristi o percussionisti che suonassero anche marimba, xilofono, vibrafono.

Riteneva che “lo stile del batterista è destinato a determinare lo stile della band e la sua personalità pervade tutto quel che accade. Se è una persona selvaggia e folle si avrà un gruppo selvaggio e folle”.

La sua chitarra sapeva essere morbida e aggressiva, graffiante e delicata, grintosa e suadente, capace di alternare toni da ballad a pesanti distorsioni, ma sempre rivelando la personalità unica del musicista che la impugnava.

(neuguitars.com, 4 dicembre 2017)

“Il mio raga preferito è Raga Jog: mi ha sempre ricordato un assolo di chitarra alla Eric Clapton…”.

(Frank Zappa)

“La mia musica preferita, dopo quella bulgara, è la musica tradizionale indiana. E’ una forma molto interessante di serialismo, anzi uno dei primi esempi in assoluto di musica seriale, ed è sicuramente più piacevole da ascoltare della musica seriale contemporanea: ci sono regole precise per determinare, in un dato raga, quali gruppi di note possono essere usati in senso ascendente e quali in senso discendente, nonché i limiti entro cui quelle stesse note possono essere variate nell’improvvisazione, e in un certo senso tutto questo è molto seriale.

Credo che ci sia una certa affinità con il mio modo di lavorare, perché anch’io ho a che fare con materiali tonali e con cose che talvolta all’ascolto possono non sembrare tonali perché implicano combinazioni di intervalli estranee ad ogni armatura di chiave tradizionale; tutto questo materiale, poi, viene manipolato attraverso strategie seriali che assomigliano più ai processi di sviluppo della musica indiana che non al serialismo matematico europeo e occidentale, quello che si studia sui testi universitari”.

Il raga come congegno di proliferazione seriale, dunque: l’interesse squisitamente etno-musicologico si stempera nell’attenzione ai modelli compositivi.

(Frank Zappa, tratto da un articolo di Riccardo Giagni, Sonora n. 4 – 1994)

“Il metodo che uso per costruire una melodia è molto simile a quello che sta alla base delle decisioni che si devono prendere quando si improvvisa un assolo di chitarra in un blues. Quando si suona un blues (che è una musica molto diatonica), alcune note vengono suonate su un dato accordo: ciascuna di esse racconta una storia e configura un’atmosfera particolare. A seconda della traiettoria della melodia, l’accordo della progressione cui deve ancorarsi la nota della melodia ti fornisce una serie di scelte possibili. Sono scelte logiche che determinano il modo in cui la melodia suonerà e ciò che dirà. Così, se sto scrivendo una musica per orchestra e devo determinare l’altezza di una melodia, lo farò seguendo dei criteri che tengono conto della quantità sensibile di tensione tra ciò che l’accordo rappresenta, in termini di clima armonico, e la quantità di irritazione che la nota della melodia provocherà sull’accordo, in quello stesso clima armonico.

In altre parole: quella nota cadrà dentro quell’accordo e riposerà in esso, rinforzandolo a sua volta? Oppure contribuirà a creare una tensione che la costringerà a muovere il passo successivo in un’altra direzione?

Alcune persone amano mangiare in bianco, altre invece preferiscono un cibo pieno di peperoncino piccante. Io cerco di ottenere la maggior quantità possibile di irritazione per secondo all’interno di una linea melodica: è come aggiungere un bel po’ di aglio. Ecco perché alcune persone trovano difficile digerire le mie cose, mentre ad altre piacciono. Qualcosa di simile accade in una certa parte del repertorio di Stravinsky, il modo in cui alcuni suoi piccoli temi pentatonici sono accompagnati da accordi complessi che cambiano il carattere pentatonico della melodia e la fanno diventare qualcosa di diverso, e poi quelle piccole frasi melodiche ripetute, riorchestrate e ricomposte in un quadro musicalmente molto colorato. Edgar Varèse è ancora più economico, perché a questo fine usa solamente note ripetute ed è il numero delle ripetizioni a determinare un certo tipo di tensione: i suoi stessi accordi sono molto tesi”.

(Frank Zappa. Riccardo Giagni, Sonora 1994)

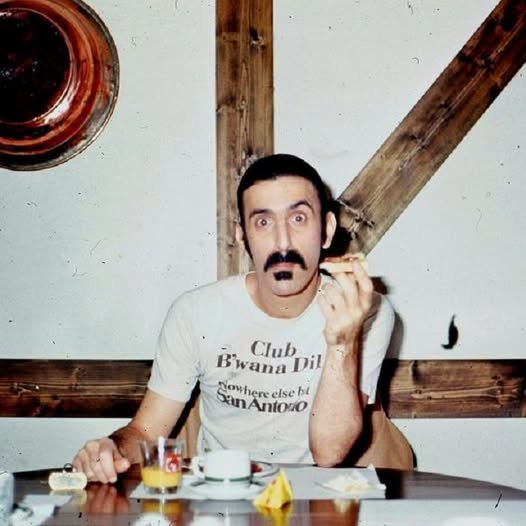

Frank Zappa non è un fastidioso iconoclasta che intende distruggere le fantasie della gente. Piuttosto, è un duro e un potente realista che costringe l’ascoltatore ad esaminare il proprio comportamento mentre lo fa ridere con un esempio. Molte persone non lo capiscono ma in effetti si tratta di uno specialista di scontri musicali.

(Ciao 2001, 1 dicembre 1971)

Alcuni analisti affermano che Frank Zappa è in grado, su ciascuna delle sue tante chitarre, di passare indifferentemente da una scala temperata a una blues a una modale e di percorrerle in sequenza nel corso delle stesso assolo.

(Il Mucchio Selvaggio novembre 1984)

Zappa è tra i personaggi che più hanno fatto per superare l’elemento fondamentale del rock: l’immediatezza.

Assieme a Wyatt, Fripp, Beefheart, Eno, Residents, ha costruito un rock strettamente gerarchico, cerebrale, che mentre insegue vette espressive tratte dalla tradizione classica occidentale non viene meno agli imperativi irrinunciabili del rock: piacere, fruibilità estesa, movimento.

Le sue opere si sono via via ramificate con arrangiamenti sempre più ricchi e complessi. Al primitivo rock chitarristico si sono aggiunti dapprima i fiati, fino alle dimensioni di una big band, poi l’elettronica, infine le orchestre: quella, di 40 elementi, di Orchestral Favourites e quella, di ben 102, della London Symphony Orchestra.

Zappa è, insomma, il maggior creatore di metalinguaggi in campo rock and roll; vale a dire, è il maggiore tra quanti si servono di linguaggi e stili accreditati del rock per condurre un discorso critico. Un discorso di secondo grado, che combatte la banalità con i suoi stessi strumenti.

(Il Mucchio Selvaggio novembre 1984)

La musica di Frank Zappa ha una qualità visiva, le sue immagini sono così forti che è quasi un fumettista che disegna con melodie e testi.

(Nuggets, aprile 1977)

“Il mio concetto di percussioni è più melodico rispetto a quello classico di batteria rock. Cerco sempre un batterista in grado di immaginare il tempo suddiviso in altre dimensioni e forme. Qualcuno che si approcci ai diversi strumenti che compongono una batteria come a strumenti melodici e suoni insieme alla chitarra, con un senso musicale. Puoi portare un batterista a suonare in quel modo, ma Vinnie Colaiuta è stato il primo ragazzo che abbia mai incontrato a pensare in quel modo istintivamente. Mi piace anche l’idea che la batteria suoni esattamente quella che è la linea di chitarra. Alcune persone penserebbero si tratti di fusion. Tuttavia, se ascolti mud fusion, noterai che il ritmo è più o meno diretto su e giù, sono tutte note da sedicesimi. Sto cercando frasi più strane. È molto facile per me ottenere questa roba con il Synclavier”.

(Musician, settembre 1988)

“The Clap” (dall’album Funky Nothingness) è il primo assolo di percussioni registrato da Frank Zappa. Include batteria, rullante, Tom-Tom, Timbales e Clapping suonati da Zappa.

(Door, 21 gennaio 1971)

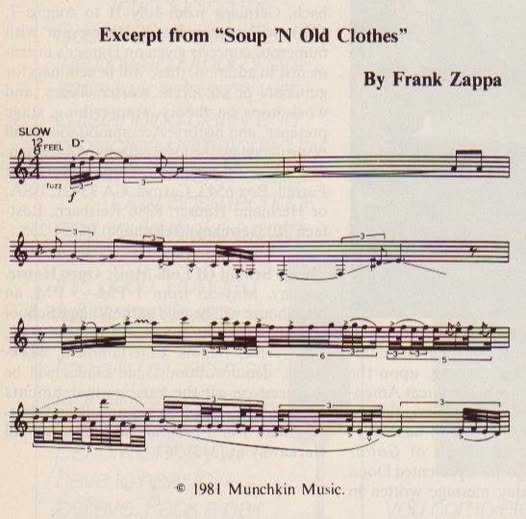

La musica scritta di “Soup ‘N Old Clothes” [Shut Up ‘N Play Yer Guitar , Barking Pumpkin Records, BPR 1111] sembra molto più spaventosa del suono del pezzo.

“Sì. Il compositore Karlheinz Stockhausen, per descrivere le reazioni dei musicisti alla musica dall’aspetto difficile, diceva ‘creano pigri dogmi dell’impossibilità’. Soltanto i giovani che accetteranno la sfida ce la faranno. A volte, ho lavorato con musicisti più anziani: sono totalmente restii a leggere qualcosa più velocemente di una semicroma. Non vogliono saperne di ritmi difficili, mentre i ragazzi sono interessati: non sono attaccati all’ortodossia, vogliono concretizzare qualcosa. “Soup ‘N Old Clothes” contiene molte note di sessantaquattresima. Ascolta il tempo: queste note sono abbastanza veloci anche a quel tempo. Ancora una volta, mostro come Steve Vai trascrive le cose”.

“Soup ‘N Old Clothes” è un buon esempio di vamp (accompagnamento di accordi ripetuti) al lavoro.

“Serve ad ancorare l’orecchio dell’ascoltatore, dà loro qualcosa su cui battere il piede. Quindi il resto di ciò che viene riprodotto è un’estrapolazione che va oltre. Se suonassi la stessa cosa del vamp ci sarebbe una specie di disco funk ma non era questa l’intenzione. Il vamp funziona così: quando dipingi un quadro, dipingi su qualcosa (un muro, un pezzo di cartone, una tela, ecc.). Diciamo solo che il vamp è la tela su cui stai dipingendo: a meno che tu non allunghi la tela, non sosterrà il resto della vernice che stai versando”.

Oltre ai ritmi complicati, devi anche prestare attenzione a dove suonerai una nota sulla chitarra; per esempio, C può essere suonato in diversi posti.

“Devi preoccuparti anche di altro, chiederti “C è la radice?” e suonarla in un certo modo, “C’è il 3°?” e suonarlo in un altro modo oppure “C è l’undicesimo aumentato?” e suonarlo in un altro modo ancora. Devi intonarlo per farlo suonare come l’intervallo corretto della scala. È qualcosa che molte persone trascurano di fare quando si esercitano con i loro strumenti. Devi pensare: “Qual è la funzione del tono che sto suonando? Come si collega allo schema armonico in cui sto operando?”. Se non lo riproduci per suonare come l’intervallo che dovrebbe essere, allora non trasmette le informazioni. La melodia funziona molto meglio in un clima armonico, è questo che fa la differenzatra una buona sezione d’archi in un’orchestra e una cattiva sezione. Ecco perché la lettura a prima vista di solito non è un modo efficace per trasmettere un’idea musicale. Non sei in grado di ottenere gli accenti, non ci sono piccoli vibrati speciali che fanno ‘parlare’ il pezzo mentre l’idea è quella di farlo ‘parlare’. Ascoltare la mia musica non è come entrare per fare una veloce colonna sonora per uno show televisivo, non entri per giocare a pallone”.

“La mia idea di divertimento consiste in una canzone molto semplice seguita da qualcosa che va oltre per poi tornare alla semplicità e di nuovo ‘fuori’. Un modo non del tutto complesso e non completamente semplice, ma una combinazione di entrambi. Mi piace anche avere una traccia bonk, bonk, bonk con cose complicate e viceversa: una traccia complicata con melodie molto semplici e dai toni lunghi. La varietà mantiene vivo l’interesse. Devi avere un indizio da cui partire per il pubblico, prima che possa capire quanto siano fantastiche le altre cose. Se non c’è un tempo di base, se non c’è un impulso di base non penso che il pezzo possa funzionare bene”.

(Guitar Player, maggio 1983)