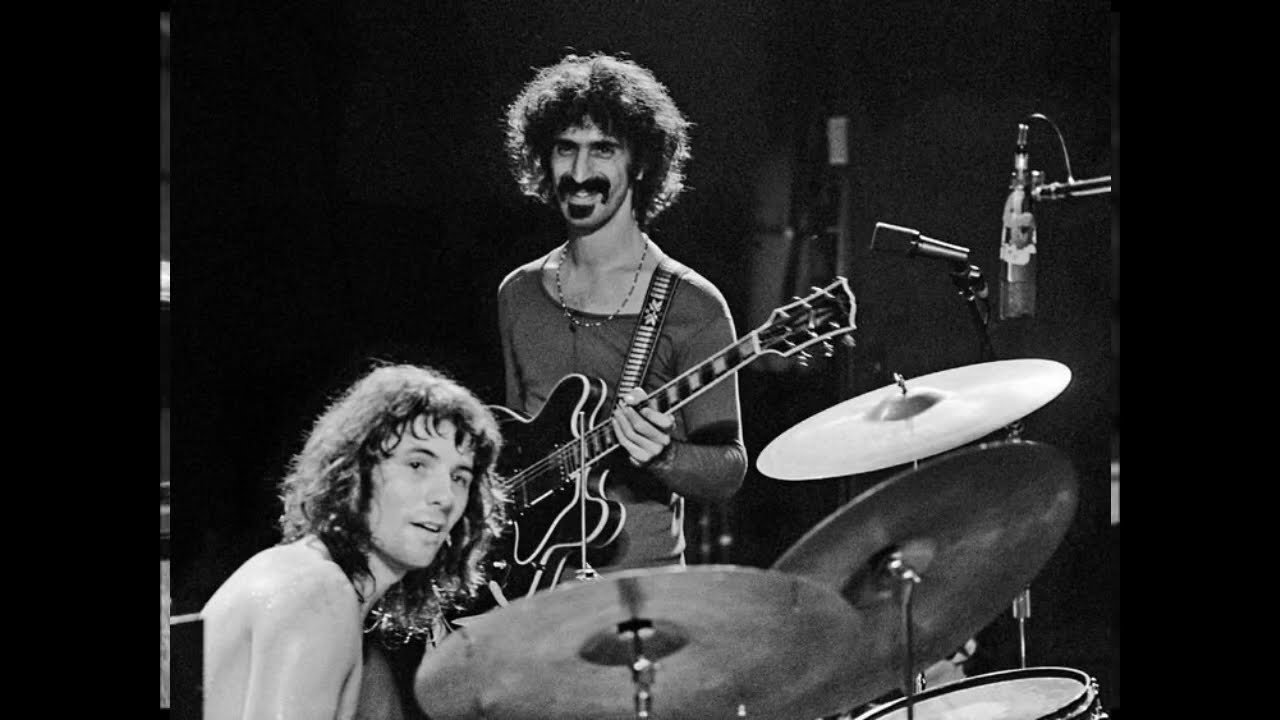

Frank Zappa – “The Return of the Son of Monster Magnet”

Estratto trasmesso per la prima volta dal programma televisivo AVRO ‘Vjoew’ il 13 maggio 1968.

Filmato girato al Garrick Theatre di New York da Ed Seeman

GLI SPETTACOLI DEI MOTHERS OF INVENTION CHIAMATI “ ATROCITA’ ”

Sul palco abbiamo fatto di tutto. Abbiamo celebrato matrimoni, abbiamo scelto persone dal pubblico per lasciare che facessero discorsi o cantassero/suonassero con i nostri strumenti.

Usavamo trucchi e colpi di scena sorprendenti come un bambolotto con le gambe spiegate seguito da un salame che lo avrebbe speronato nel culo.

Tutto è stato pianificato con cura: abbiamo suonato la musica giusta per questo genere di cose.

La nostra grande attrazione era la morbida giraffa. Avevamo questa grande giraffa di peluche sul palco, con un tubo che correva fino a un punto tra le gambe posteriori. Ray Collins si avvicinava alla giraffa e la massaggiava con un burattino a forma di rana… poi la coda della giraffa si irrigidiva e le prime tre file del pubblico venivano spruzzate di panna montata che usciva dal tubo. Il tutto ovviamente con accompagnamento musicale. Era la caratteristica più popolare del nostro spettacolo. La gente lo richiederebbe tutto il tempo. Avevamo un venditore ambulante in piedi fuori dal teatro che trascinava le persone dalla strada in quella stanza puzzolente per un brivido e noi gli abbiamo dato un brivido.

La musica è sempre un commento sulla società, e certamente le atrocità sul palco sono piuttosto lievi rispetto a quelle condotte per nostro conto dal nostro governo.

In realtà, il modo in cui sono iniziate le atrocità è stato casuale. Qualcuno aveva regalato a uno dei ragazzi una bambola grande e una notte abbiamo scelto tra il pubblico alcuni Marines. Giusto per rompere la monotonia. Non avevamo ancora iniziato le atrocità. Abbiamo avuto l’idea di mostrare al pubblico com’erano veramente i Marines. Ho lanciato la bambola ai marines e ho detto: “Questo è un bambino gook … mostrateci come trattiamo i gook in Vietnam”. Hanno fatto a pezzi quella bambola.

Da quella volta, abbiamo incluso oggetti di scena in tutti i nostri spettacoli. Li chiamo aiuti visivi”.

“I live più singolari che i Mothers abbiano mai fatto furono quelli avvenuti al Garrick Theatre nel 1967 e non c’è nessuna registrazione. Non ho registrazioni del Garrick Theatre. Forse qualcuno potrebbe aver ripreso lo spettacolo ma Verve non l’ha fatto. Avevamo un accordo con Wally Heider che a quel tempo aveva un camion di registrazione a New York City; aveva tutta questa attrezzatura in un furgone e aveva bisogno di un posto dove parcheggiare il suo furgone. Volevo fare un patto con lui per dargli un posto auto per il furgone fuori da questo teatro che avevamo affittato. Tutto quello che doveva fare era accendere il nastro ogni notte e avremmo potuto avere le registrazioni. Verve non l’ha fatto”. (Goldmine, 27 gennaio 1989)

Sul palco del Garrick Theatre di New York sono successe cose molto strane; l’altra sera è salita sul palco una ragazza, alta circa 1,50 mt, aveva i capelli totalmente arruffati. Una ragazza di circa diciotto anni con occhiali scuri, sandali, con in mano due borse della spesa e un flauto… Sale sul palco, posa le borse della spesa, si infila il flauto in bocca ed ha un attacco epilettico davanti a spettatori assolutamente sbalorditi. Non l’abbiamo fermata, è stato davvero straordinario. È rimasta lì per circa mezz’ora: quando ha finito ci siamo augurati la buonanotte, se n’è andata e nessuno tra il pubblico sapeva cosa fare…

La nostra musica è sempre un evento. Ogni spettacolo è diverso. Le canzoni rimangono relativamente le stesse, ma il loro ordine è costantemente sconvolto, si incastrano l’una nell’altra o si susseguono senza tempi morti. A volte suoniamo tre quarti d’ora consecutivi senza sosta. Spesso il pubblico rimane ipnotizzato e alla fine dei brani si dimentica di applaudire. . . Personalmente, ho preso parte ad un solo happening; era l’Ucla in California. Avevo portato alcune delle mie registrazioni private. (Rock & Folk, novembre-dicembre 1967)

Una “oscenità” che Frank ama recitare ha un inizio insolito. La maggior parte dei membri della band ha suonato musica da ballo e, occasionalmente, i Mothers apriranno un concerto con una dolce interpretazione di “Moonlight Serenade”, la colonna sonora di Glenn Miller di 30 anni fa.

Gli uomini tra il pubblico di solito reagiscono dicendo: “Accidenti, Mildred, questi ragazzi non sono poi così male. Con tutti quei brutti capelli, non penseresti mai che possano recitare in modo così carino”. A quel punto Frank fa un segnale ai ragazzi della band. La musica di ieri si interrompe su una mezza nota e tutte e nove le Madri iniziano a grugnire, grugnire, ragliare e ruttare. Un certo numero di persone presenti durante queste occasioni non si sono ancora riprese. (Teen Set, settembre 1968)